GLI EFFETTI DELL’ INQUINAMENTO SULLE PIANTE

GLI EFFETTI DELL’ INQUINAMENTO SULLE PIANTE |

DESCRIZIONE DEL FENOMENO

L’inquinamento atmosferico

è uno dei principali problemi ambientali in Europa. L’effetto serra ,

l’assottigliamento della fascia di ozono, le piogge acide sono argomenti che ormai

vengono trattati da tutti i mezzi di informazione. Pero’ la soluzione a tali problemi

ambientali è ancora lontana.

EFFETTI SUGLI ORGANISMI VEGETALI

Le piante sono tra gli

organismi più a rischio a causa dell’inquinamento atmosferico e marino. In

particolare sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico le graminacee (

importanti per l’alimentazione), tabacco, erba medica, e loglio. Ecco perché sono

usate come bio-indicatori ambientali.Inoltre sono stati riscontrati notevoli effetti

nocivi anche sulle piante ad alto fusto quali l’abete bianco a partire dagli anni

settanta ,l’abete rosso , il pino e il faggio fin dal 1982 e il castagno , la

roverella , il tasso , il tiglio , il noce , il salice , il pino marittimo , l’acero

, il ciliegio e i frassini a partire dal 1984. Queste piante sono presenti anche a Vallombrosa e vedremo più avanti gli effetti

dell’inquinamento su tali organismi.Tra gli effetti dell’inquinamento ci sono

quelli causati dall’ozono, il cui danno tipico sulle piante è costituito da piccoli

puntini necrotici di colore che va dal bianco al nero.Mentre si è potuto costatare che

attraverso l’impiego di piogge acide simulate le deposizioni acide possono avere

effetti diretti ed indiretti sulla vegetazione.

Le piante sono tra gli

organismi più a rischio a causa dell’inquinamento atmosferico e marino. In

particolare sono molto sensibili all’inquinamento atmosferico le graminacee (

importanti per l’alimentazione), tabacco, erba medica, e loglio. Ecco perché sono

usate come bio-indicatori ambientali.Inoltre sono stati riscontrati notevoli effetti

nocivi anche sulle piante ad alto fusto quali l’abete bianco a partire dagli anni

settanta ,l’abete rosso , il pino e il faggio fin dal 1982 e il castagno , la

roverella , il tasso , il tiglio , il noce , il salice , il pino marittimo , l’acero

, il ciliegio e i frassini a partire dal 1984. Queste piante sono presenti anche a Vallombrosa e vedremo più avanti gli effetti

dell’inquinamento su tali organismi.Tra gli effetti dell’inquinamento ci sono

quelli causati dall’ozono, il cui danno tipico sulle piante è costituito da piccoli

puntini necrotici di colore che va dal bianco al nero.Mentre si è potuto costatare che

attraverso l’impiego di piogge acide simulate le deposizioni acide possono avere

effetti diretti ed indiretti sulla vegetazione.

EFFETTI DIRETTI

Ad esempio si sono verificati danni alle strutture superficiali di protezione

come le cuticole , facilitazione agli attacchi parassitari, e soprattutto un notevole

disturbo del normale metabolismo e dei processi di crescita con diminuzione della

fotosintesi, respirazione alterata e precoce senescenza delle foglie e anche una

interferenza nei processi di riproduzione sessuata e diminuzione della vitalità del

polline.

EFFETTI INDIRETTI

Tra i tanti effetti, i più importanti sono un aumento notevole della

suscettibilità alla siccità e ad altri fattori ambientali avversi e un accelerato

lisciviamento delle sostanze dagli organi fogliari. Nel febbraio 1984 in Toscana fu fatta

un’analisi sulla qualità delle piogge. Furono poste alcune stazioni di campionamento

( una a Firenze periferia e nel centro , a San Rossore e a Vallombrosa in località

scoperta e al riparo di un ‘abetina).La stazione di Vallombrosa è posta sulla

dorsale del Pratomagno che divide il Casentino dal Valdarno superiore e precisamente

all’interno della Riserva Biogenetica gestita dal Corpo Forestale dello Stato. A

Vallombrosa si riscontrò che tutte le piogge avevano un pH intorno a 4 contrariamente a

quanto ci si aspettava essendo una zona montana e ciò costituisce un ulteriore indice del

trasporto di inquinanti da regioni assai lontane. A questo valore di pH e ad un alto

contenuto di alluminio nelle radici esse si riducono enormemente, si atrofizzano ed in

qualche caso muoiono.In generale l’acidità risulta superiore di 10 volte a quella

normale , in quanto la scala del pH ha un andamento logaritmico. Un’acidità maggiore

è stata riscontrata nelle nebbie a causa dei venti da ovest che trasportano sodio , cloro

e magnesio e sostanze tensioattive ( detersivi ) veicolati dall’aerosol marino.

IL

BIOMONITORAGGIO

In questi ultimi anni è stato

trovato un nuovo modo per controllare le dinamiche spazio-temporali dell’inquinamento

atmosferico. Nel periodo 95-97 la commissione europea ha dato il via ad un progetto pilota

sull’uso di piante come bio-indicatori a cui hanno partecipato otto città europee

tra cui Firenze. Il progetto sviluppato a Firenze ha permesso il monitoraggio di ozono,

metalli in traccia (Pb, Cr, Fe e Ni) e cloro.

Il monitoraggio di inquinamento, cioè la prima misura nel tempo e nello spazio della loro

presenza, costituisce la stadio iniziale dello studio dei loro effetti sull’ambiente.

Le apparecchiature per il monitoraggio vengono istallate nel centro urbano ,dal momento

che necessitano di energia elettrica e i costi di manutenzione sono elevati. Inoltre le

misurazioni che esse forniscono anche se sono precise ed affidabili , hanno un carattere

puntiforme nel tempo e nello spazio .

A causa di queste motivazioni le misure risultano non sempre adeguate a soddisfare

l’esigenza di effettuare valutazioni sull’inquinamento atmosferico in ampi

territori e per periodi di tempo lunghi. Ma siccome gli effetti sugli organismi viventi

sono influenzati da fenomeni non rilevabili con queste apparecchiature è nata la

necessità di usare dei test biologici ( biomonitoraggio) che considerino i parametri

legati agli organismi viventi (bio-indicatori). I bio-indicatori sono molto sensibili

all’effetto sinergico dei diversi inquinanti presenti nell’atmosfera, e ci

permettono di studiare una porzione molto ampia di territorio.

A Firenze, infatti, è stato fatto il biomonitoraggio previsto nel progetto pilota con

indicatori biologici che permette di ottenere informazioni sulla situazione ambientale di

vaste aree geografiche con moderate spese.

I migliori bio-indicatori della qualità

dell’aria sono considerati i licheni epifiti

I migliori bio-indicatori della qualità

dell’aria sono considerati i licheni epifiti

( cioè quelli che vivono sulla corteccia degli alberi ) in virtù di alcune peculiarità

fisiologiche ed ecologiche che li contraddistinguono:

- lungo ciclo vitale e scarsa mobilità

- sono molto sensibili agli agenti inquinanti

- ampia diffusione nel territorio in esame

- dipendono per la loro nutrizione dall’atmosfera assorbendo cationi dall’acqua piovana e dall’umidità atmosferica

- sono privi di stomi e cuticola e perciò capaci di assorbire sostanze attraverso tutta la superficie del tallo

- hanno un ciclo biologico lungo ed un lento accrescimento ed incapacità di eliminare parti vecchie o contaminate

- la loro resistenza alle basse temperature ed allo stress idrico permette loro di essere attivi anche nei periodi invernali ed estivi, quando i livelli di inquinamento atmosferico sono in genere più elevati.

Nel 1866, infatti, si usarono per la prima volta i licheni come

bio-indicatori ambientali. La loro scomparsa in alcune aree extraurbane fu indice di una

contaminazione dell’atmosfera da parte di un certo numero di inquinanti (specie SO2)

e si verificarono alcune conseguenze tra le quali : riduzione della fotosintesi, della

fertilità e del numero totale di specie, alterazione della comunità lichenica e della

forma e del colore del tallo.Lo scopo dello studio è determinare la presenza

nell’aria di uno specifico inquinante quale ozono e metalli in tracce di origine

antropica cioè causati dalle attività industriali, Questi bio-indicatori in generale si

possono distinguere in piante indicatrici ed accumulatrici. Le piante indicatrici

reagiscono alla presenza di una certa concentrazione d’inquinante per questo si

formano danni visibili che possono andare da variazioni del loro sviluppo, fino alla

clorosi (mancanza di clorofilla) oppure fino alla necrosi (lesioni del mesofillo

fogliare). La pianta indicatrice usata a Firenze è stato la Nicotiana tabacum. Invece le

piante accumulatrici servono per accumulare alcuni inquinanti, quali fluoruri e metalli

pesanti. A Firenze la pianta accumulatrice usata è stata la Lolium multiflorum una comune

graminacea.

Nel 1866, infatti, si usarono per la prima volta i licheni come

bio-indicatori ambientali. La loro scomparsa in alcune aree extraurbane fu indice di una

contaminazione dell’atmosfera da parte di un certo numero di inquinanti (specie SO2)

e si verificarono alcune conseguenze tra le quali : riduzione della fotosintesi, della

fertilità e del numero totale di specie, alterazione della comunità lichenica e della

forma e del colore del tallo.Lo scopo dello studio è determinare la presenza

nell’aria di uno specifico inquinante quale ozono e metalli in tracce di origine

antropica cioè causati dalle attività industriali, Questi bio-indicatori in generale si

possono distinguere in piante indicatrici ed accumulatrici. Le piante indicatrici

reagiscono alla presenza di una certa concentrazione d’inquinante per questo si

formano danni visibili che possono andare da variazioni del loro sviluppo, fino alla

clorosi (mancanza di clorofilla) oppure fino alla necrosi (lesioni del mesofillo

fogliare). La pianta indicatrice usata a Firenze è stato la Nicotiana tabacum. Invece le

piante accumulatrici servono per accumulare alcuni inquinanti, quali fluoruri e metalli

pesanti. A Firenze la pianta accumulatrice usata è stata la Lolium multiflorum una comune

graminacea.

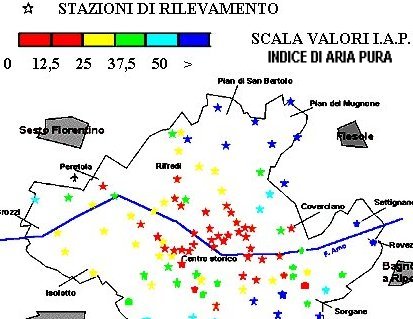

A Firenze sono state installate dieci stazioni di

monitoraggio. Ogni stazione è stata equipaggiata con piante bioindicatrici di ozono (5

Nicotiana Tabacum L Bel W3 e 3 Tabacum L Bel B), di anidride solforica ( Medicago Sativa

L) e bioaccumulatrici (Lolium multiflorum). Ogni set di piante è rimasto in campo per

quattro settimane e poi è stato sostituito con uno nuovo. Il periodo esaminato è stato

tra il 23 maggio e il 16 ottobre del '96. Le stazioni sono state visitate settimanalmente

per la valutazione del danno fogliare. Il danno tipico da ozono è stato valutato secondo

categorie percentuali codificati da zero ( nessun danno ) a 8 (>- 40% della superficie

della foglia coperta da necrosi) . Poi dai dati di danno fogliare è stato calcolato

l'indice di danno sfogliare. I sintomi attribuibili ad ozono si sono manifestati sulle

piante ozono sensibili Bel W3 dopo 48-72 ore dall'esposizione all'aria ambientale. Le

concentrazioni di ozono sono state misurate poi da 3 analizzatori automatici in

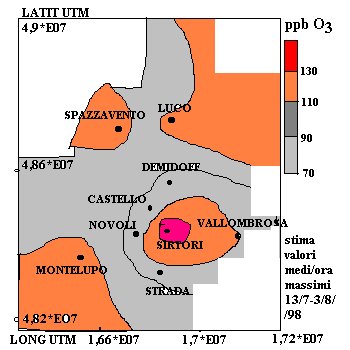

prossimità dei siti di Novoli, Settignano e via di Bastioni. Il valore più elevato è

stato registrato a Settignano (ca. 390 g/m3). Il biomonitoraggio è continuato

negli anni seguenti: è stato studiato un modello matematico predittivo di concentrazione

di ozono, nel 1998, che,combinando i dati dei bioindicatori con quelli dei

computers, ha evidenziato le zone di attenzione più importanti (vedi tabella a

lato - da Rapporto sull'ambiente Prov. FI '99).

Per i metalli pesanti invece sono usate le piante

accumulatrici. In particolare è stata scelta una graminacea, la Lolium multiflorum. I

metalli pesanti sono metalli quali Cadmio, Mercurio, Zinco, Cromo, Nichel e Manganese.

Tali metalli vengono prodotti dall'incenerimento dei rifiuti solidi urbani e varie

attività industriali. Il piombo invece deriva dalla combustione di carburanti contenenti

additivi al piombo. Esso è molto tossico per gli animali che assumono piombo in forma

diretta ed indiretta. Infatti, essendo una graminacea viene ingerita dagli animali che

rimangono avvelenati in quanto tale pianta accumula i metalli pesanti.Oltre ad ingerirli

però i metalli possono essere anche respirati sotto forma di polveri

atmosferiche.Mensilmente è stato effettuato il prelievo dei campioni di Lolium.

Successivamente sono stati aggiunti a 0,7 g di peso fresco del campione (precedentemente

sminuzzato) 1,5 ml di acido nitrico concentrato e 0,5 ml di acqua ossigenata.Poi

l'omogenato è stato disgregato con l'apparecchio a microonde e portato a 15 ml con acqua

bidistillata. A questo punto si è fatto l'analisi.

Dai risultati ottenuti si può dire che la maggiore

concentrazione dei metalli si ha nel centro cittadino. Tale concentrazione va da 6 a 8

mg/l. La campagna di monitoraggio effettuata a Firenze ha fornito numerose informazioni.

Dai risultati ottenuti si può dire che la maggiore

concentrazione dei metalli si ha nel centro cittadino. Tale concentrazione va da 6 a 8

mg/l. La campagna di monitoraggio effettuata a Firenze ha fornito numerose informazioni.

Si conferma quindi il monitoraggio biologico un metodo poco costoso ed efficiente per

scoprire il tipo di inquinanti presenti e quindi anche per sapere come agire e dove sugli

agenti inquinanti.

EFFETTI

DI ALTRI INQUINANTI

Da altri studi più specifici ( per quanto

riguarda le piante) è stato notato che l’anidride solforosa penetra nelle foglie

attraverso le aperture degli stomi e poi da qui trasmessa al resto del tessuto che

l’assorbe e dopo viene trasformata dalle cellule in acido solforico e solfiti e poi

ulteriormente ossidati a solfati , la forma nella quale lo zolfo viene metabolizzato dalle

piante. Le alterazioni da anidride solforosa si manifestano sulle foglie prevalentemente

sotto forma di decolorazione o imbrunimento dei tessuti.Per quanto riguarda gli effetti

sulla riproduzione , è stato rilevato che l’esposizione ad anidride solforosa nella

concentrazione di 0,3 ppm per un’ora inibisce la germinazione del polline e

l’accrescimento del tubetto pollinico (attraverso cui i gameti maschili raggiungono

quelli femminili per la fecondazione.La tolleranza all’anidride solforosa diminuisce

in presenza di umidità relativa elevata , di acqua sulle foglie, di alte temperature, di

intensa luminosità e di anzianità della pianta. L’inquinamento da biossido

d’azoto viene considerato, invece, di minore importanza in quanto generalmente

provoca danni alla vegetazione solo a livelli di concentrazione molto elevati rispetto a

quelli dell’anidride solforosa.

EFFETTI

DELL’INQUINAMENTO AEREO SUL TERRENO

Siccome le precipitazioni sono

costituite dall’acqua evaporata dal terreno, se il suolo è inquinato anche

l’acqua evaporata e quindi le piogge saranno inquinate. Tale inquinamento sarà

causato dai diserbanti , pesticidi e i vari concimi artificiali che vengono usati nel

settore primario, cioè nell’allevamento e nell’agricoltura, per migliorare il

raccolto sia in quantità che in qualità. Inoltre ci sono altri due tipi di sostanze

inquinanti che di per sé non sono pericolose ma che lo possono diventare dopo lungo tempo

dalla sua emissione nell’ambiente . Queste sostanze sono cloroderivati organici (

insetticidi ) che si accumulano nell’ambiente e anticrittogamici a base di composti

organici del mercurio. Le sostanze finora descritte possono contenere ioni cloruro,

manganese, cadmio, cobalto, zinco oppure composti alifatici ,fenolici e benzocarbossilici

(24%). Alcune volte possono contenere anche acidi aromatici e amminoacidi. Tutte queste

sostanze hanno una costante di stabilità più elevata a valori di pH uguali a 5 perciò

sarebbe opportuno lavorare in ambienti basici diminuendo quindi la stabilità di questi

ioni. Attraverso le piogge acide , gli inquinanti acidi arrivano al suolo e se il terreno

è ricco di carbonati l’apporto acido per tempi limitati non provoca danni in quanto

viene neutralizzato ma per tempi lunghi potrebbe esaurire la capacità del terreno di

mantenere costante il pH. In suoli poveri o privi di calcare ,gli inquinanti acidi

determinano modificazioni dello scambio cationico con perdita di ioni calcio, magnesio,

potassio e sodio e relativo impoverimento del terreno e con liberazione di ioni metallici

che possono essere tossici per le piante. In particolare un forte abbassamento del pH è

accompagnato dalla liberazione di composti tossici dell’alluminio.

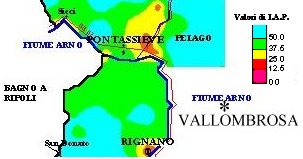

FIG.1:MAPPA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEI PRESSI DELLA

FORESTA DI VALLOMBROSA - CD PROVINCIA

'99

FIG.1:MAPPA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEI PRESSI DELLA

FORESTA DI VALLOMBROSA - CD PROVINCIA

'99